Ekspresi seni rupa modern Indonesia pasca-kemerdekaan hingga reformasi 1998 - Bagian 2

Ditulis oleh Haiza Putti | Read in English

Sebelum memasuki babak selanjutnya dalam perkembangan seni rupa modern pasca-kemerdekaan Indonesia pada 1945, mari tilik kembali beberapa nama dan kelompok yang berkembang di luar ranah institusi pendidikan.

Seni di luar akademi

Jim Supangkat menyatakan bahwa sejumlah pelukis dari berbagai tempat di Indonesia telah mengembangkan praktik artistiknya secara otodidak tanpa pengaruh dari sistem pendidikan formal seni yang kala itu telah berkembang di Bandung dan Yogyakarta. Para pelukis ini memberi pengaruh nyata dan telah diakui oleh publik.

Trisno Sumardjo (Jakarta) mendalami gaya realis, meski beberapa karyanya disebut sebagai surealis. Trisno juga merupakan seorang penyair dan penulis. Ia menerjemahkan beberapa karya sastra, termasuk Shakespeare, ke dalam bahasa Indonesia.

Oesman Effendi (Jakarta) tak hanya melukis, ia juga mengilustrasikan beberapa buku, menulis kritik seni, dan mengajar di Balai Budaya Jakarta. Lukisannya menyederhanakan bentuk-bentuk ke dalam goresan abstrak, bentuk non-figuratif.

Zaini (Yogyakarta) adalah seorang pelukis dengan ciri khas sapuan kuas yang halus, penuh rahasia nan mistik. Zaini menerbitkan sejumlah majalah, seperti Indonesia, Kisah, dan Prosa dan Seni.

Trubus (Yogyakarta) mengasah kemampuan lukisnya saat bekerja di rumah pelukis Sudarso. Selanjutnya, ia belajar melalui Sudjojono dan Affandi. Karya-karya terakhirnya menangkap pemandangan lanskap dan potret perempuan. Lukisannya menjadi bagian dalam koleksi Soekarno.

Nashar (Jakarta) dikenal dengan karakternya yang tak dapat ditebak. Gaya lukisannya figuratif, abstrak murni kemudian kembali ke gaya figuratif, tak terduga.

Foto: “Golek” tahun 1971 oleh Nashar

Nama-nama lainnya juga turut disebut dalam tulisan Jim Supangkat, seperti Zaini, Suparto, Baharuddin M.S, Amang Rahman, Mustika, O.H Supono, Nuzurulis Koto, Redha Sorana, dan Putu Pageh.

Kelompok yang juga berkembang di luar pendidikan formal turut memengaruhi kesenian modern Indonesia. Pita Maha, kelompok seni di Bali yang didirikan oleh Cokorda Gede Agung Sukowati, Rudolf Bonnet, dan Walter Spies, turut berkontribusi dalam membangun seni rupa modern di Bali.

Foto: “Arjuna Wiwaha” tahun 1953 oleh Rudolf Bonnet

Realisme sosial dan humanisme universal (1950-1965)

Kedua gaya yang dijunjung dua kelompok berbeda pada era ini menunjukkan pertentangan konsep dan paham politik dari dua kelompok, yaitu para seniman dengan paham kiri dan seniman dengan paham liberal. Tulisan Arief Budiman dalam katalog AWAS! (1999) menyebutkan, kubu seniman yang menjunjung paham liberal menyatakan bahwa seni harus terlepas dari politik, sebagai ekspresi individu yang mengandung pemikiran manusia yang mendalam.

Karya dengan tema politik tetap diperbolehkan, hanya bila itu adalah keinginan personal sang pelukis. Pemikiran ini kemudian menghasilkan Manifesto Kebudayaan (Manikebu) pada 1963 yang berisi pemikiran tersebut dan mengusung paham humanisme-universal.

Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang mengamini paham kiri berpandangan bahwa seni seharusnya menjadi instrumen politik yang merefleksikan perjuangan kelas. Sikap berkarya LEKRA disebut sebagai gaya realisme sosial. LEKRA berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). LEKRA menilai Manikebu sebagai pemikiran kelompok elitis yang terpisah dari penderitaan kelas ekonomi bawah.

Pada 1965, jatuhnya PKI oleh militer Indonesia membuat banyak anggota LEKRA ditangkap, bahkan dibunuh. Akan tetapi, perjuangan seni yang politis terus berlanjut. Pada 1970-an, sejumlah seniman Manikebu mengutarakan protes melalui karya-karyanya. Tak hanya dalam seni rupa, semangat ini juga dijunjung oleh kesenian lainnya, seperti sastra, seni pertunjukan, dan musik.

Corak Barat dan corak ke-Indonesia-an

Akademi seni yang terus berkembang setelah berdirinya pada rentang 1940-an-1950-an menghasilkan tiga pusat seni rupa modern Indonesia. Pertentangan ini justru melahirkan letupan-letupan gaya, mulai dari berdirinya institusi hingga beberapa dekade setelahnya.

Masih dalam tulisan yang sama, Arief Budiman menyebutkan bahwa Yogyakarta berkembang dan dikenal sebagai pusat dari kesenian yang mengembangkan gabungan seni Barat dengan seni tradisional Jawa, menghasilkan corak ke-Indonesia-an seperti tujuan dari didirikannya Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI). Ragam corak karya kemudian lahir, seperti dekorativisme dan surealisme Yogya.

Foto: “Meraba Diri” tahun 1988 oleh Ivan Sagita

Di sisi lain, seniman Bandung mendapat kritik besar dari minimnya corak ke-Indonesia-an, hingga akhirnya disebut sebagai “Laboratorium Barat” oleh Trisno Soemardjo. Seniman-seniman Yogyakarta menyinggung bahwa seniman Bandung telah melambung jauh ke dalam teori abstrak hingga tak lagi menapak tanah. Kita dapat melihat karakter kuatnya dari gaya-gaya yang kemudian lahir, yaitu abstrak meditatif dan spiritualitas keislaman.

Jakarta memiliki gaya lukisan yang beragam; tak ada karakter kolektif yang terlihat. Arief Budiman kemudian mengutip seorang seniman Jakarta: “Kalau Yogyakarta melihat ke dalam, Bandung melihat ke luar, Jakarta melihat ke mana pun.”

Foto: “Gunung Emas” tahun 1980 oleh Achmad Sadali

Gerakan seni rupa baru Indonesia (1970an-1980an)

Kala itu, seni rupa modern Indonesia kian berkembang. Sejumlah ajang kesenian dilangsungkan, termasuk Pameran Besar Seni Lukis Indonesia I (1974), yang kemudian menjadi cikal bakal dari Jakarta Biennale. Dalam catatan Indonesian Visual Art Archive (IVAA), disebutkan bahwa pameran ini bertujuan untuk memberikan penghargaan pada lukisan-lukisan terbaik dari Indonesia saat itu. Peraih penghargaan itu antara lain AD. Pirous, Aming Prayitno, Widayat, Irsam, dan Abas Alibasyah.

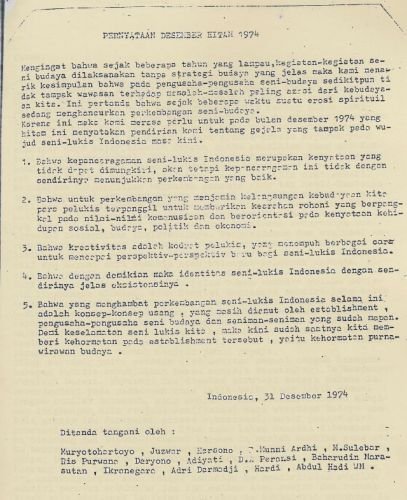

Foto: Pernyataan Desember Hitam tahun 1974

Perhelatan tersebut kemudian mengundang pandangan kritis dari kalangan seniman muda dari Yogyakarta dan Bandung. Dalam tulisan Axel Ridzky, disampaikan bahwa gerakan tersebut diawali dari perlawanan sekelompok pelukis muda Yogyakarta melalui peristiwa Desember Hitam. Mereka mengutarakan keprihatinan tentang wawasan dan arah seni rupa, yang disebabkan oleh menjamurnya gaya seni abstrak dan dekoratif yang seakan jauh dari keseharian.

Arief Budiman menyebutkan bahwa premis dari gerakan ini percaya bahwa seni seharusnya berisi segala aspek dari keseharian, bukan sebagai monopoli dari seniman.

Semangat ini melahirkan kelompok Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB). Pameran Seni Rupa Baru 1975 diikuti oleh 11 orang seniman, di antaranya Anyool Subroto, Bachtiar Zainoel, Siti Adiyati, Bonyong Munni Ardhi, Jim Supangkat, dan FX Harsono. GSRB melahirkan gaya baru dalam seni rupa modern Indonesia kala itu, dengan banyaknya karya yang menggunakan barang temuan dan bentuk instalasi.

Image: “Ken Dedes” in 1975 by Jim Supangkat

Seni lintas negara (1990-an)

Agung Hujatnikajennong dalam tulisannya “Kurasi Kuasa” menyinggung terjadinya internasionalisasi seni rupa Indonesia ke ranah global pada dekade 1990-an. Era tersebut menunjukkan dominasi peran negara, terutama Jepang dan Australia, melalui pameran-pameran berskala besar yang diselenggarakan dengan dukungan dana dan infrastruktur pemerintahnya.

Agung menyebutkan bahwa di Indonesia, gelombang pemikiran post-modernisme pada 1990-an berpengaruh pada kepopuleran "seni rupa kontemporer" sebagai istilah yang mengidentifikasi suatu corak dan praktik baru. Di sisi lain, atmosfer politik internasional setelah Perang Dingin turut berkontribusi pada terbentuknya jejaring baru antar-pelaku seni di Asia-Pasifik.

Asia-Pacific Triennial (1993-1999)

Asia-Pacific Triennial (APT) (1993-1999) menjadi salah satu ajang pameran regional (Asia-Pasifik) yang yang mencerminkan dengan jelas gejala tersebut. APT pertama diselenggarakan di Queensland Art Gallery, Brisbane, Australia. Penyelenggaraan APT merupakan upaya untuk mengampanyekan citra baru Australia yang sepanjang abad ke-19 sampai akhir Perang Dunia II selalu dilihat sebagai representasi dunia Anglo-Saxon karena riwayatnya sebagai koloni Inggris.

Pameran-pameran regional pada era 1990-an berhasil menyoroti beberapa nama seniman, seperti Heri Dono, Dadang Christanto, FX Harsono, Arahmaiani, dan Tisna Sanjaya.

Image: Heri Dono performance on 1st Asia-Pacific Triennial 1993

Pameran AWAS! Recent Art from Indonesia (1999)

Pameran “AWAS! Recent Art from Indonesia” (1999) menjadi salah satu titik penting bagi seni rupa Indonesia. Setelah terbukanya gerbang internasional bagi sejumlah seniman Indonesia dalam Asia-Pacific Triennial 1993, dalam katalognya, High O'Neill menyebutkan bahwa pameran AWAS! membuka kesempatan bagi audiens internasional untuk merasakan dan memahami ide-ide segar nan provokatif dari sejumlah seniman muda Indonesia.

Karya dari 14 seniman yang dipamerkan dalam pameran AWAS! merepresentasikan respon dari kondisi politik di Indonesia yang telah berubah. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru pada 1998, yang ditandai dengan lengsernya Soeharto setelah 32 tahun menjabat, Indonesia lalu memasuki era Reformasi. Pameran AWAS! berlangsung di Australia, dan karya-karya yang ditampilkan menggunakan medium yang beragam, dari video hingga instalasi.

Image: “Beauty Myth” in 1999 by Bunga Jeruk

Dalam katalog yang sama, Astri Wright menyinggung bahwa dekade 1990-an dipenuhi dengan karya bermuatan politik, termasuk seni aktivisme. Bebasnya rakyat dari kekangan rezim sebelumnya tak lantas membuat praktik seni aktivisme pudar. Polarisasi politik yang muncul dalam kurun waktu satu tahun setelah reformasi meningkatkan jumlah seniman yang menyuarakan kegelisahan terhadap isu politik dan kondisi sosial dan seni.

Agung Hujatnikajennong menyampaikan bahwa era 1990-an harus ditandai sebagai era yang sangat penting, terutama jika kita ingat betapa gelombang perubahan pada masa itu tercermin dari meningkatnya kegiatan lintas negara yang melibatkan Indonesia dan negara-negara lain di Asia dan Pasifik.

Image: “Don’t Prevent The Fertility of Mind” in 1997 by Arahmaiani

Kemunculan bahasan “seni rupa sosial politik” Indonesia di kancah internasional pada 1990-an sulit terjadi bila institusi pemerintah Indonesia terlibat di dalamnya. Keterlibatan kurator-kurator Indonesia yang terlepas dari pemerintah negara berperan besar dalam pembentukan citra representasi Indonesia dalam medan seni rupa internasional.

Dasawarsa selanjutnya setelah 1990-an disebut oleh Agung sebagai masa di mana seni rupa kontemporer Indonesia lebih banyak mengemuka dalam kegiatan-kegiatan non-pemerintah, terutama melalui kegiatan jual-beli galeri komersil, balai lelang dan festival seni lintas negara.